"没有任何要求的爱,会使孩子变得任性;没有任何爱的要求,会使孩子变得冷酷。"然而,在当下的教育环境中,我们却常常看到一种现象:很多家长以"尊重孩子天性"为名,对孩子的学业完全放任不管。这种表面上的"尊重",实则可能是对孩子成长最大的残忍。

放任背后

是父母的逃避

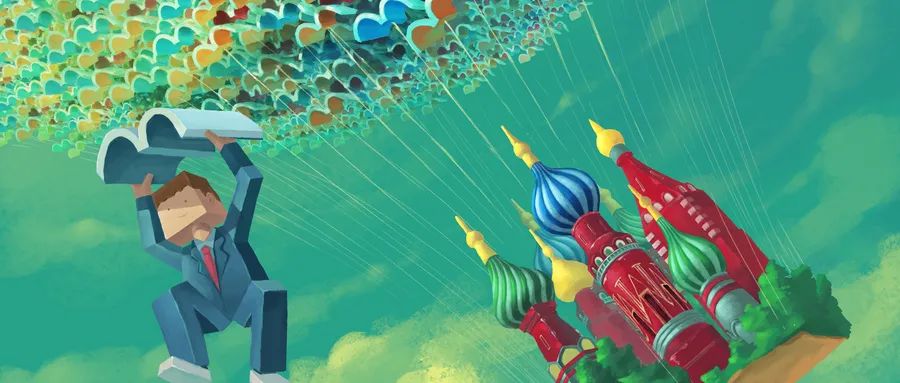

常听到这样的话:"我们家的教育理念是不给孩子压力,让他快乐成长。"多少次,我听到家长这样说,然后看到他们的孩子在学业上日渐落后,最终陷入更大的痛苦。这不禁让我思考:所谓的"不给压力",到底是为了孩子,还是为了父母自己?那些宣称"尊重孩子选择"而放任不管的父母,是否真的理解了"尊重"的含义?尊重不是放弃引导的责任,而是在引导的过程中尊重孩子的个性和感受。同样的道理,不引导就期望孩子自己成才,何尝不是一种残忍?放任,表面上看是给予自由,实际上却是一种责任的卸载。就像把一个不会游泳的孩子扔进大海,然后告诉他:"你自由了,随便游吧!"——这哪里是自由?分明是一种变相的抛弃。

教育孩子是件辛苦的事。督促他们学习,陪他们攻克难题,面对他们的抵触情绪...这一切都需要父母付出极大的耐心和精力。相比之下,放任不管显然要"轻松"得多。爱因斯坦曾说:"教育就是当一个人忘记了在学校所学的一切之后剩下的东西。"而这些"剩下的东西",恰恰是学习态度、思维方式和解决问题的能力,它们的培养绝非放任自流所能达成。对此,哈佛大学的一项研究表明,良好习惯的养成平均需要66天的持续练习。

而在这66天里,父母的陪伴、督促和引导是不可或缺的。要知道,习惯,就像刷牙一样,一开始可能需要父母不断提醒甚至"强制执行",但一旦成功,就会变成孩子一生的财富。教育的本质不只是知识传授,更是培养孩子面对挑战的勇气和解决问题的能力。

日本教育家佐藤学强调学习需要规律和秩序。在有序环境中成长的孩子,更容易培养出专注力和自律能力。适度的规则和界限会让孩子感到安全和被关爱,而不是受到限制。没有边界的自由,反而会让孩子感到迷茫。

陪伴比命令有效。与其命令孩子"去学习",不如陪他一起度过学习时间。

先建立规则,再给予自由。在固定的学习时间框架下,让孩子选择先做哪门功课。

关注过程,而不只是结果。问孩子"今天学习遇到了什么困难"比"考了多少分"更有价值。

引导代替强制。当孩子对学习没兴趣时,帮他找到学习的意义和乐趣。

英国哲学家洛克曾说:"孩子的心灵像一块白板,父母的言传身教会在上面留下深刻的印记。"这种印记,不仅包括知识,更包括学习态度和生活习惯。引航员不会接管船长的工作,但会在关键时刻提供方向指引,帮助船长避开暗礁和风浪。随着船长经验的积累,引航员的角色会逐渐淡出,但那些宝贵的航行经验和技巧,已经融入船长的血液。我们对孩子最大的爱,不是放任他们自由漂流,而是在人生的关键阶段,给予他们必要的引导和帮助,让他们学会自己掌舵。当我们老了,回首往事时,孩子会感谢我们当初的坚持和要求。因为正是这些看似"严格"的爱,塑造了他们坚韧的品格和优秀的能力,让他们在人生的道路上走得更远、更稳。

版权声明:连云港学霸加油站倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本站《原创》内容,违者将追究其法律责任。本站文章内容,部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们修改或者删除处理。